高地トレーニングと聞くと、五輪代表選手などが海外の山岳地帯で長期間合宿して取り組んでいるイメージで、我々が実際に行うには縁遠いものだった。しかし。東京オリンピック・パラリンピックを機に国内でも高地トレーニングの施設が整備され、また3~4日間の短期間でも一定の効果が得られるというデータもあり、グッと身近になってきている。

今回は、松田丈志さんが初ロング完走を目指す「自分超えプロジェクト」の一環として長野県の高地トレーニング施設「GMOアスリーツパーク湯の丸」で短期合宿に参加。その前提として、現役時代からアドバイスを受けてきた高地トレーニングのオーソリティー、杉田正明教授(日本体育大学)にそのメカニズムや注意点を聞いた。

滞在だけでも身体に刺激

短期間でミトコンドリア活性化

松田丈志(以下、松)そもそも高地トレーニングとはどういうものか、あらためて教えてもらえますか?

杉田(以下、杉)高地に行くと、当然身体に入ってくる酸素が少なくなります。酸素が足りない状態でトレーニングを続けると、酸素を1回で取り込める量を増やす働き(毛細血管を増やす等)が亢進し、酸素の運び屋であるヘモグロビンも増え、たとえば長距離を速く走れるようになります。長距離だけでなく、短距離にも効果があり、エネルギーを生み出す工場であるミトコンドリアを刺激して、活性化させます。

松 普段、低地でのトレーニングでは与えられない刺激が、高地に行くと与えられるんですね。それ以外にもありますか?

杉 高地に滞在していると、トレーニング以外の時間も低酸素の環境にさらされますよね。その間も緩やかな低酸素の刺激が筋肉の中のミトコンドリアに加わります。それが高地トレーニングの一番大きなところかもしれません。

松 期間はどうなんですか? 僕の現役時代は国内にそういう施設がなかったので、海外に行っていました。渡航費もかかるので、一度行ったら3~4週間ぐらいはいました。湯の丸ができてすぐ行けるようになったのはよかったですが、期間的にはどれぐらいから効果ありますか?

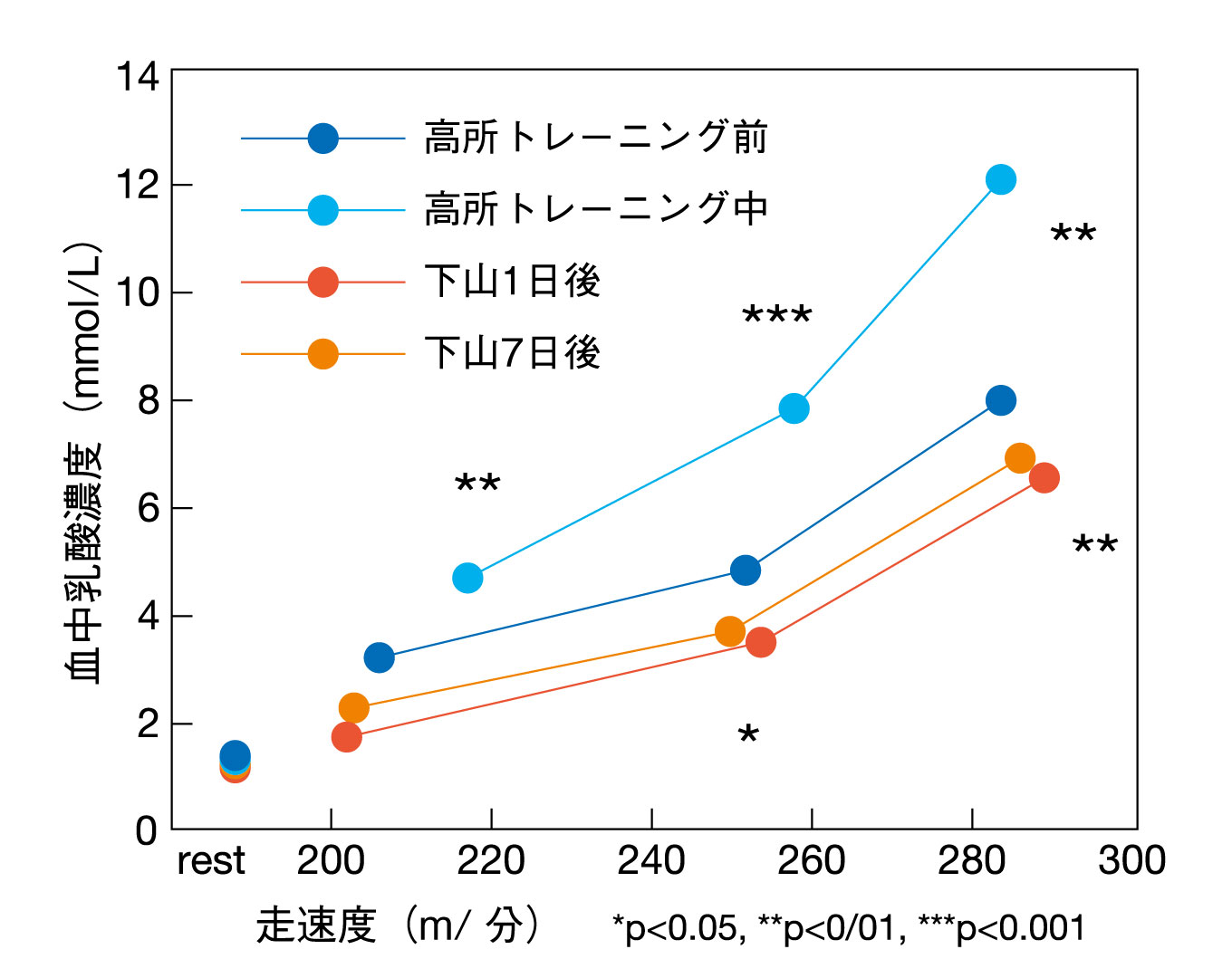

杉 以前は3週間以上高地にいないとヘモグロビンが増えないことから、高地トレーニングは持久系の競技のためと言われていました。しかし、今は短期間の高地トレーニングでも、十分ミトコンドリアに刺激が入ると考えられています。たとえば3泊4泊の高地トレーニングの前後で、ペース走の乳酸値が下がるというデータがあります(図A)。短期間の高地トレーニングをしてから低地で調整して大会に出るということもできますし、週末だけ高地トレーニングするのも非常にメリットが大きいと思います。

松わざわざ海外まで行っていたのが、今は長野でできるということですから、選手としてはこんなにハッピーなことはないと思います。僕が現役のときに欲しかったですね(笑)。先生が実際にアスリートと一緒に行った事例はあるんですか?

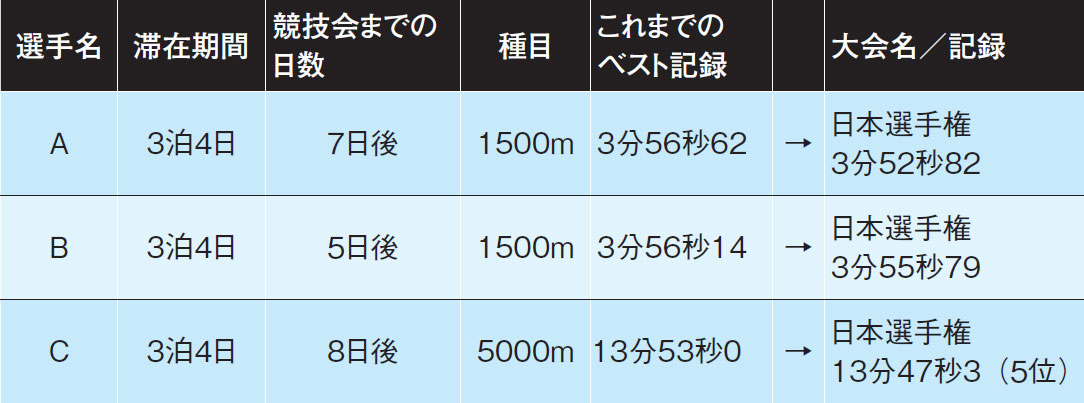

杉実は20年以上前にすでに行ったデータがあるんですが、3泊4泊の高地トレーニングの後、5~8日後の陸上の大会で1500mや5000mで自己ベストが出ています(表B)。

表B 立山(標高2300m)高所トレーニング直後の競技成績

〈陸上競技·中長距離〉

松乳酸値が下がるとは、わかりやすくいうとどういう状態ですか?

杉使うエネルギーの量が多くなると酸素の供給が間に合わなくなり、解糖系という糖を酸素の介在なしに分解してエネルギーを生み出すシステムが働きます。そのときの糖の分解で乳酸が作られます。解糖系が働くのは、かなり強度が高い運動です。糖は大事なエネルギー源ですから、長距離のような持久系の競技では解糖系をなるべく使わず、乳酸が出過ぎないようにして楽に競技すること、つまり有酸素でまかなえるようにすることが必要です。

松つまり乳酸値が下がるということは、解糖系という貴重なエネルギー源を使わなくても、運動できるレベルが高くなっているということですね。わかりやすく言うと「ハイブリッドカー」みたいなイメージですか? ガソリンが限られている中、自家発電の電気でたくさん走れたら、ガソリンをとっておける。

杉いい例えですね。今度、授業でも使わせてもらいます(笑)。酸素をうまく使える身体になるということですね。

松そうすると高地トレーニングのメリットは、最後に使える一段高いギヤをとっておけるイメージですね。

松田さんの「自分超え」の行方は動画でチェック!

今回の杉田教授へのインタビュー、湯の丸合宿での実践の模様は、松田さんのYouTubeチャンネルでも紹介されています。